2. 浪漫皇帝的遗产:新天鹅堡

德国小城免费旅游服务之一:根据旅客要求,详细介绍旅馆。

|

2005年7月23日,我和老伴刚到阿尔卑斯山下小城菲森(Füssen),就去了火车站附近有“i”(information的头一个字母)标志的旅游咨询处。在我说完找旅馆的条件(去天鹅堡方便,离火车站较近,价格较便宜)后,那位中年男士——德国人常常板着脸,工作却高效和周全——便通过电脑输出一张清单,列出5个符合条件的旅馆,并在地图上指明它们的位置。我们很舒心,便去了清单中的第一家,一个由家庭别墅改成的小旅馆:舒适的大房间,面山的大阳台,优雅的古典式餐厅,68欧元一天。

傍晚,信步来到与新天鹅堡遥遥相对的歌剧院,沉浸在诗意般美景之中。

|

菲森,有700多年的历史,山林、湖泊、河流及古罗马大道交汇,距新天鹅城堡4公里,距旧天鹅城堡与天鹅湖3公里。梦幻般的景色,把我们迷住了。我们决定比原计划多住一天。

记得,1991年我独自一人在天鹅湖边散步时,心中忽然升起一阵莫名的怅惘:人家的土地为什么能够治理得这么好?与湖边晚景相应,我哼起了中学时学的二胡曲《二泉映月》,那悠扬、醇厚、刚直而又带有苦恼和疑惑……。14年后,故地重游,阿炳的旋律没有再出现,轻松的心情已取代了当年的那份凝重

1991年我独自爬上了阿尔卑斯山,从山上拍下这张新天鹅堡照片。 |

7月24日,我们遇上古城菲森的国王节,有幸得知一些他们的历史与有趣的民俗。 |

德国,拥有如此众多的城堡,有1万4千座保存至今,世界第一。最著名的,是童话般的新天鹅堡(Neuschwanstein Castle)。它是德国的骄傲与象征之一。新天鹅城堡又名“白雪公主城堡”,始建于1869年。最初,深爱艺术和歌剧的巴伐利亚国王路德维希二世(1869~1886),按照歌剧中白雪公主居住提出了设想,邀请剧院画家绘图。梦幻的气氛、无数的天鹅图画,加上围绕城堡四周的湖泊,如诗如画如仙境。

这位年轻国王的童年,在天鹅湖(阿尔卑斯湖)畔那浅黄色的旧天鹅岩城堡(夏宫)中度过。高山与大湖,塑造了他浪漫和童话色彩的性格。然而,他一生孤寂,恋爱经历可悲,又不得不面对政治密谋和人身攻击。尽管他是“铁血首相”俾斯麦的好友,却不喜政事,写了不少歌颂善良战胜邪恶的剧本,后来又专注于构建他梦的城堡。由于花费巨大,耗尽国力,他得罪了臣民,被迫下台,没等到美梦完工便离人世(41岁)。现在,每年有百万人到此探访,有慰他在天之灵。

如果你有时间,不妨从慕尼黑以南,奥格斯堡、陶柏河(Tauber)一带到菲森,再至博登湖(Bodensee),会让你遐思神往。它犹如仙境,藏着历史的演变,国王和骑士的民间传说,还有原始森林、柔嫩山坡、绿野上成群的牛羊,积雪终年的阿尔卑斯山和星布的大小湖泊。

当我们在火车站犹豫不决时,接受了一位英国游人真诚的推荐,从菲森来到博登湖边的灵都(Lindau),坐游艇欣赏与瑞士、奥地利连接的宽阔大湖和阿尔卑斯山景,以及融汇了这三国文化的建筑、街景与花园。

人们公认,这一风带景是欧洲的骄傲。是的,美国有值得自豪的大峡谷和大瀑布,我国更有众多的绝佳景区,然而,像这样丰富的人文和秀美的山、河、湖延绵一体的大片园林地区,的确是世上独有。

博登湖:德、奥、瑞三国交界处之明珠——2005-7-22摄 |

遗憾的是,我们没能进入瑞士——延续了这山、河、湖交融的锦绣风景带的国土。就我们的年龄,今后不大可能再去弥补。不过,留点遗憾,也留了些遐想,也是美好之事。

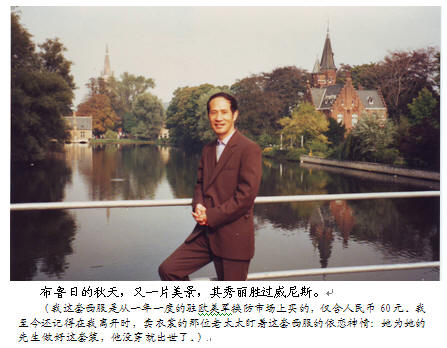

(八)卢森堡?比利时?蒙斯之悲

1990年初,按国家教委的要求,我发信与欧洲国家的大学联系,申请为期6个月的访问研究,经费来自世界银行贷款。不久,我先后收到比利时Mons理工学院语音信号处理实验室Boite教授和荷兰Twente大学计算机视觉实验室Houkes(豪克斯)主任的邀请。我先去了荷兰,那纯属偶然;也谢天谢地,否则我很可能不会有后来的收获。在荷兰工作期间,再次收到Boite的邀请。在圆满完成了在荷兰的工作后,我去了比利时法语区的Mons(蒙斯)市。Mons理工学院很一般,但是,这个“语音信号处理实验室”却闻名欧洲;Boite教授的著作,开创了该领域法语书籍之先河。在这里,我了解了欧洲在该领域的研究现状,获益匪浅。

在欧洲,圣诞节和元旦连成一个长假;10月5日是比利时交通节(又称火车节,车票半价),都是我们出游的好机会。我的签证仅在荷、比、卢三国旅游有效,所以,1990年圣诞节期间,我们几个“准单身”相约,从荷兰出发,首次出游比利时和卢森堡。尽管那几天阴雨绵绵,我们还是兴致勃勃。

富裕的卢森堡大公国,人口仅约80万,人均GDP当时居世界首位,自然资源却贫乏。其首都也叫卢森堡,那么有名的国际都市,人口却只有8万。它是镶在一条美丽大峡谷两边的优雅小城,众多座桥梁将新老城区连接一体,极富田园风光。那条大峡谷,你离它远时,它躲在地平线以下,不觉得有啥么名堂;可走近一看,啊,深45米,多姿多彩的峡谷花园!

比利时王国的人口约1000万,首都布鲁塞尔约100万。布鲁塞尔有“欧洲首都”之称,是欧洲联盟、北大西洋公约组织等多个国际组织总部的所在地,每年有一系列国际会议在此召开,有200多个国际行政中心和超过1000个官方团体在此设有办事处。比利时也是很富的福利国家,人均GDP的世界排名很靠前。由于民族和语言不同,比利时又分为三:较大的荷语区与法语区,很小的德语区(它们的邻国分别是荷、法、德)。主要的官方语言为荷语与法语。早在欧盟正式建立之前,1958年,荷、比、卢三邻国结成了经济联盟。

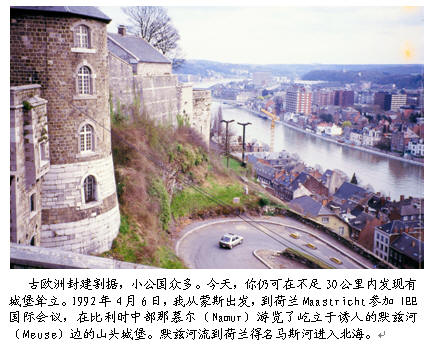

比利时位处欧洲“十字路口”,从古代战争到第二次世界大战,大兵战车踏踏而过,对它的破坏很严重。蒙斯的市政府大厦、斯德乌特教务会和百分之百巴罗克风格的钟楼,是这座城市尚保存完好的珍宝。

你若细心观察,哪怕只是坐在车上也会发现:以原西德为参考点,往西走荷、比、法至西班牙和葡萄牙,往南至意大利,富裕程度逐步下降。城镇和农村的房屋、街上跑的汽车、田园和街道的修饰,都会告诉你这个事实。我从荷兰过来,一眼即可看出蒙斯市(比较而言)显得稍破旧、老街狭窄。

请你注意:伴随上述地域迁移富裕程度的下降,人们工作的懒散程度却在增长。

我在荷兰工作的城市紧靠德国,习俗接近德国。德国、荷兰人工作严谨、努力,住宅和庭院也收拾讲究、秀美。我在荷兰Twente大学的好朋友李永丹,后来到法国做了一年博士后,导师强调要他学法语。临别时,他为自己花了一半时间学语言,工作量小,向导师表示歉意。导师笑嘻嘻:“没什么。你看,我们实验室的人每天实际工作时间大约是4小时。”他们在工作日上午的“咖啡时间coffee break”可以喝酒(德、荷不允许),常延续两个小时之久(德、荷只有15分钟)。

1991年,在离开荷兰前,我向豪克斯说出了我的一种直觉:鉴于德国国力、科技水平、他们的意志力与工作精神,再加上东西德统一,德国将来可能称霸欧洲。没想到,豪克斯立即表示同意。2009年11月9日是柏林墙倒塌20周年纪念,有报道说:柏林墙倒塌,曾使有些欧洲国家领导人深感惊吓,他们并不希望东西德统一;英国前首相撒切尔夫人曾表示:法英两国应齐心合力应对德国威胁。这说明我和豪克斯的判断有理。

人们告诉我,比利时荷语区与法语区的对立与民族不和很严重,以至于曾一度不得不设立两个财政部和内政部。我查到,他们的政党的名字也怪:荷语社会党、法语社会党等。20世纪60年代,具有悠久历史的鲁汶(Luven)大学(曾在大学世界排名60位上下)在荷语区,被迫在法语区再建“法语鲁汶大学”;老图书馆的书籍按单双编号分家,分出了世界级笑话:有的书上下集各奔一处。

万万没想到,1991年8月,我从荷兰到邻国比利时Mons,生活与工作环境却发生了巨大的变化!——或者说:要感谢在比利时的一段经历,它让我明白,中国人到欧洲,并不都像我在荷兰经历的那样顺利和美好。

留学生告诉我,两年前,这个实验室有一位性格内向的中国留学生,打工挣钱,刻苦用功,不注意身体,一心想早拿博士学位,最后得了浮肿、肝癌,只好回国。抬到机场时,机场管理人员也不愿靠近他。回国一个月后去世。还有一位,也是内向性格的博士生,最后走上了从天桥迎面跳向火车的自杀之路。为何?据说导火线有三:他的女友去了日本,来信与他分手;博士课题有困难,老板(导师)批评了他;家中父母要钱买“几大件”, 来信责怪他无能。

当然,在蒙斯我所熟悉的中国留学生中,也有人过得既愉快又潇洒。给我印象深刻的有两位。一个18岁的小姑娘,独立生活能力很强,高中毕业来此上大学,周末打工赚学费与生活费;忙碌碌,乐呵呵。她的开朗性格、喜相和不错的法语,讨得一位当地孤老太太的欢心,让她免费住进自己家作伴,只要求她空闲时帮忙照顾一下宠物狗。这小姑娘还租来大巴,组织过留学生团出游。

另一位是博士生小高,他夫人也是这里的博士生。由于他搞的语音压缩算法世界领先,一个开发语音处理芯片的电话公司包下他的求学费用和相对丰厚的待遇,并将一辆漂亮的轿车给他使用。我回国前夕,这对夫妻开车带我再次游览了布鲁塞尔。人在异乡他乡闯荡,其性格、心态与能力显得格外重要。

比利时法语区的习俗接近法国。早上来到单位,有一阵必不可少的彼此问候:Good morning或法语Bonjour(早上好),握握手,甚至亲亲左右脸。我刚去时,也逐一握手问候。不久我发现,实验室主任赖奇(Leich)教授(邀请我的Boite教授已退休)对中国留学生仅仅说声Bonjour算完事。既然这样,对不起,我也只对他Good morning一下,不去握手了。平等嘛!

到实验室不久,我在会议厅向全体研究人员和国外来访学者讲述了在荷兰所做神经网络理论与应用工作,和将它应用到语音信号处理的计划。后来我得知,赖奇先生并不看好我的想法,但我还是坚持自己的思路(也没有时间另起炉灶)。后来,我又做出了成绩,写出的文章被国际高级专题论坛录用。赖奇先生格外惊讶,但不肯掏钱让我去澳大利亚与会。这当然在我意料之中。到蒙斯后,我曾两次外出(新加坡与荷兰)参加国际会议,但那都是在荷兰工作的成果,都由荷兰豪克斯资助。不知赖奇先生对此作何感想。

该实验室有一位客座研究员是黑人,是我首次遇到的黑人科学家。他既聪明、又勤奋。尽管他在那里已经工作了3年多,做出了几项突出成果,为实验室争了光,他的待遇却仍然很低,住在狭小的套间里,无力把家人接来一起生活。

我每次到外事部门办理手续,都必须请留学生当翻译:办外事的工作人员竟然都只会说法语!更讨厌的是他(她)们的冷漠态度,不屑多看你一眼,不想多问你一句。办公室内挂满精致的中国灯笼和竹制挂历等工艺品,留学生告诉我,那是一些中国商人(不少是中国餐馆里的黑户)为讨好他们而送的。这与荷兰的警察、办事人员之清廉、和蔼和热情形成的反差太大,使刚从荷兰过来的我,内心反感油然而生。难怪得,那里的中国留学生们都把他(她)们称为“小比”。

“小比”们曾两次让我面临签证危机,持续约3个月,出现过被警察抓着“遣返回国”的险情(我将在下一节讲那段故事)。危机之初,赖奇先生冷漠无情;后期态度有所改变,帮了些忙(据说,校长批评了他)。相反,在这两次危机的关键时刻,都是荷兰的豪克斯先生伸出温暖之手,化险为夷。

古 古

|

在蒙斯的论文完成后,我立即着手准备回国。机不可失,欧洲还没有看够,我给自己安排两次难忘的旅游:一,参加了鲁汶大学台湾留学生组织的8天“东欧之旅”,从比利时出发,穿越德国,拜访世界音乐之都维也纳,进入对我来说相当神秘的匈牙利-布达佩斯和捷克-布拉格。二,一人坐公交饶小镇,过比法边境(当时,我的签证仅对荷、卢、比三国旅游有效),展开那已久久期盼的7天“巴黎之行”。